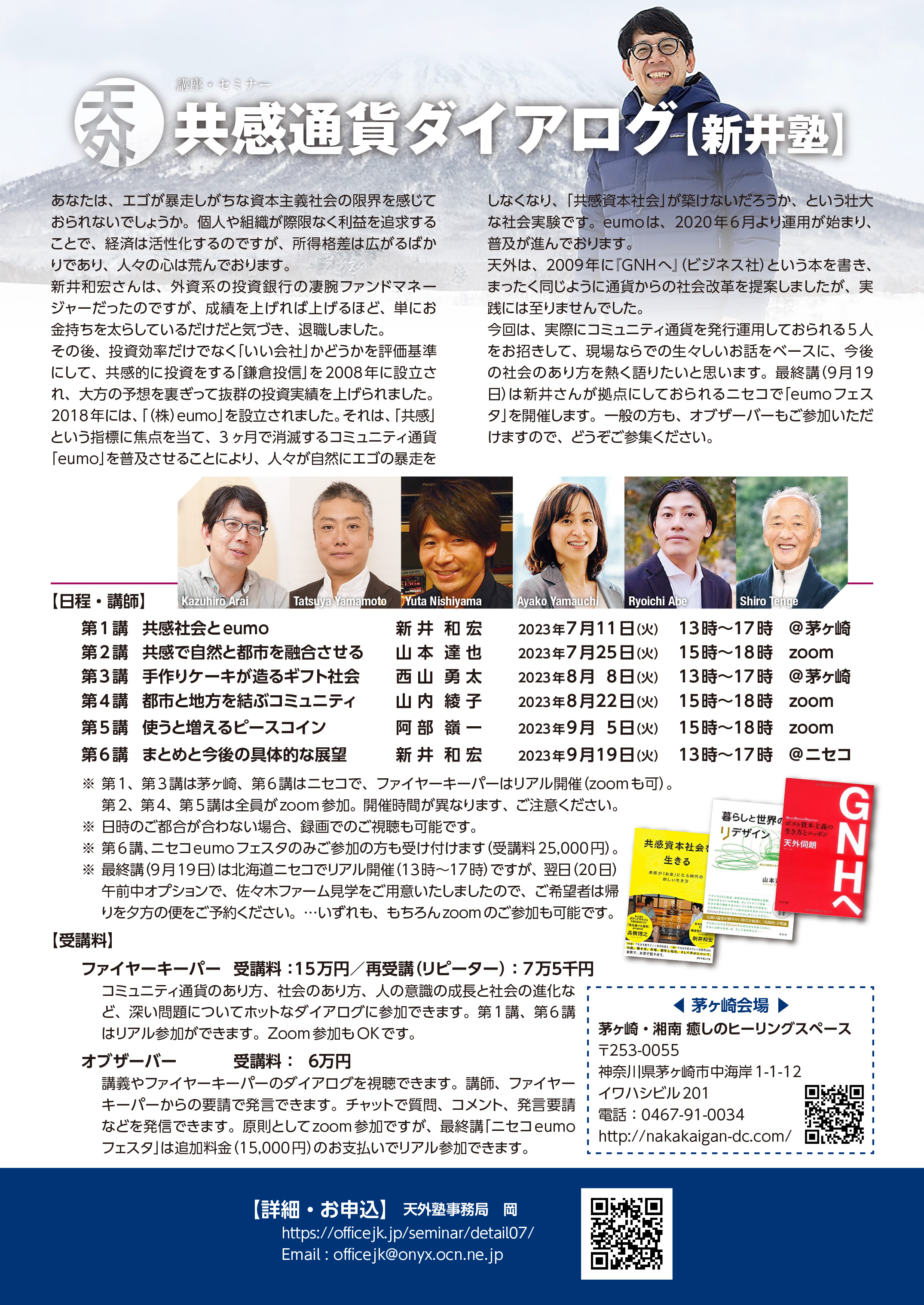

- 天外伺朗公式サイト トップページ>

- 天外スクール

天外スクール

スタートから 一年間のサポート

天外が塾生に一年間寄り添うという「天外スクール」が、9月から始まります。

意識の変容のお手伝いは、中々短期間では完結しないので、じっくりお付き合いさせていただくためにこれをプランしました。

全6講の前期、後期の「天外塾」

「親子の葛藤」

「インナーチャイルド」

「インディアンの長老の叡智をお伝えするワーク」

「死と再生の瞑想ワーク」など全3講の瞑想ワーク

全4講の「宇宙の流れに乗る生き方塾」などのセミナーが自由にご受講いただけます。

「天外塾」は、毎回内容が違いますので、二回の受講は意義があります。

上記セミナー以外は含まれませんのでご注意ください。

概要は以下の通りです。

1.定員10名

2.期間は一年間限定です。

3.「天外スクール」初受講料:¥850,000-

4.「天外スクール」の再受講料(翌年受講の場合)¥600,000-

5.下記のセミナーが対象です。

(これ以外のセミナーは対象外なのでご注意ください)

①「宇宙の流れに乗る生き方塾」09/20,10/04,11/01,12/06

受講料(単発) ¥200,000(再受講料(単発)¥100,000)

②「天外塾2025年度後期」10/11,11/15,12/13,2026/01/17,02/07,03/07

受講料(単発) ¥300,000(再受講料(単発)¥150,000)

③「インディアンの長老の叡智をお伝えするワーク」10/25,11/29,12/20

受講料(単発) ¥150,000(再受講料(単発)¥75,000)

④「死と再生の瞑想ワーク」2026年01/24,02/14,03/14

受講料(単発)¥150,000(再受講料(単発)¥75,000)

⑤「天外塾2026年前期」2026年04/06,05/09,06/06,07/04,08/01,09/05

受講料(単発) ¥300,000(再受講料(単発)¥150,000)

⑥「親子の葛藤を解消するワーク」2026/04/11,05/23,06/20

受講料(単発) ¥150,000(再受講料(単発)¥75,000)

⑦「インナーチャイルドワーク」2026/07/18,08/15,9/26

受講料 ¥150,000(再受講料(単発)¥75,000)

*9月以前のセミナーに関しては対象外です。

*この7つのセミナーがワンサイクルで、

順番に繰り上がります。

*合計受講料 ¥1,250,000が割引きで、¥850,000

*全部再受講だと¥700,000が割引きで、¥600,000になります。

現在、2025年9月期のお申込を受付中(2024年9月生は満席)。

定員になり次第、予告無く締切りますので、

ご希望の方はどうぞお早めにお申込ください。